[ad_1]

将来の治療方針を患者・家族と話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」と呼ばれる取り組みが医療現場で始まっている。意思決定が難しくなる場合に備えて自分の希望を考えてもらう取り組みで、結論だけでなく話し合いの過程を重視するのが特徴だ。緩和ケアの一環として取り入れる医療機関もある。

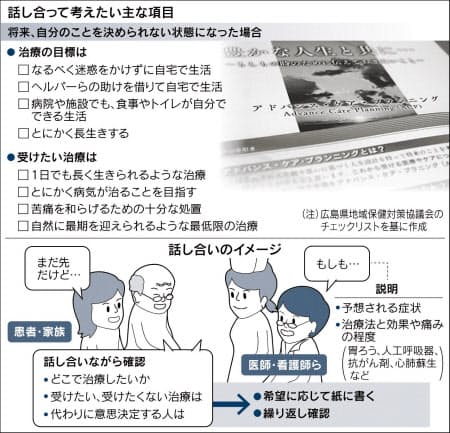

ACPが想定するのは高齢者や末期がんの患者ら。症状が安定している段階で、先々の治療を話し合う。手術や胃ろう、抗がん剤など考えられる処置や効果、痛みの程度などを分かりやすく説明し、受けたい治療や治療の場所、自分の代わりに判断にかかわる人を考えてもらう。

■進行に応じ何度も

ACPの仕組みに詳しい会田薫子・東京大特任准教授によると、米国では1990年代に始まり、英国、オーストラリアなどで導入されている。患者の意思を尊重する制度としては、延命治療についての希望を書面で示す「事前指示書」や「リビングウィル」があった。これらは書面そのものが尊重されるのに対し、ACPは家族らを交えた話し合いの過程に重きを置く。事前指示書などが発展した形といえる。

病気の進行に応じて何度も話し合うため、過去の書面がその後の意向も分からないまま残ったり、家族が存在を知らずに別の治療を主張したりするといった問題も回避できる。延命治療をめぐる家族間の意見を話し合う場にもなる。

具体的には以下のようなイメージだ。

肺炎で入院した80代男性。過去に脳梗塞を発症し、主治医はこの先も肺炎や脳梗塞になるリスクが高いと判断。看護師が話し合いの場を設けた。「最後はどこで過ごしたいですか」「どんな治療を受けたいですか」。看護師の質問に男性が「自宅」や「痛みや苦しみはできるだけ軽く」と希望を伝える。その隣では妻が静かにうなずく。結果は書面にすることもあるが、すべてを残す必要はない。

国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)は2011年に本格的に導入した。これまで対象になったのはがんや脳梗塞など150人超の患者。緩和ケアを担当する医師や看護師が、1時間ほどの話し合いを1人当たり平均2~3回実施する。事前に「延命治療は受けたくない」としていた患者が説明を聞いて希望を変えた事例もあった。

同センターの西川満則医師は「話し合いを重ねて患者の願いに沿った治療をすれば痛みの軽減にもつながり、家族の不安も減らせる」と話す。

■モデル事業に着手

国も効果に注目する。14年度には同センターがACPの研修をした看護師や医療ソーシャルワーカーら24人を全国10病院に相談員として配置するモデル事業を始めた。計397人の相談にあたり、アンケートに答えた患者の8割が「不安が和らいだ」、9割が「役立った」と肯定的だった。

地域レベルでは、広島県や地元医師会などでつくる広島県地域保健対策協議会が普及をはかる。

14年度には県内2地域で啓発に力を入れた。将来受けたい治療などを尋ねるチェックリストも作成した。高齢者の会合などでリストを配布して自分の希望を考えてもらい、かかりつけ医と話すよう呼びかけた。

なんぶ内科医院(同県東広島市)は70~90代の約10人とリストに沿って将来の治療方針を話し合った。結果はカルテと一緒に保管している。別の病院に入院する際にも引き継ぎ、本人の希望を伝える手段となった。楠部滋院長は「意向を改めて確認するきっかけになった」と評価する。

普及には課題もある。患者の希望確認は、延命治療の中止を促す制度などと誤解されることがある。国立長寿医療研究センターの三浦久幸・在宅連携医療部長は「医師、患者ともに趣旨を正しく理解しなければ浸透しない」と話す。

広島県の事例では、医療機関によって取り組みに温度差があった。「医師は治療で忙しく、話を聞く時間は限られている。切り出しにくい患者もいる」(楠部院長)。広島県緩和ケア支援センターの本家好文センター長は「介護保険の申請の機会に医師と話し合うなど道すじを作る必要がある」と指摘する。

◇ ◇

「書面に残す」賛成7割 厚労省、成人男女に調査

厚生労働省が2013年に実施した意識調査(20歳以上の男女約2100人)では、判断ができなくなる場合に備え治療方針を書面に残すことに賛成した割合は約7割。しかし実際に「家族と詳しく話し合っている」のは2.8%で、55.9%は「全く話し合ったことがない」と答えた。書面を作っていたのも3.2%で、必要と考えつつも行動に移す人は少ないようだ。

書面の性格についてのとらえ方も異なる。「書面に従って治療してほしい」は25.6%で、「書面を尊重しつつ家族や医師の判断も取り入れてほしい」割合は65.3%。健康な段階では、はっきり意思を決めかねている様子もうかがえる。

東京大の清水哲郎特任教授は「大事なことは、ACPを通じて人生の最終段階をどう過ごすかを考えること。根付かせるには、真の目的を理解したうえで地域や医療現場で地道に広げる必要がある」としている。

(小川知世、山崎純)

[日本経済新聞朝刊2015年9月13日付]

[ad_2]

Source link