[ad_1]

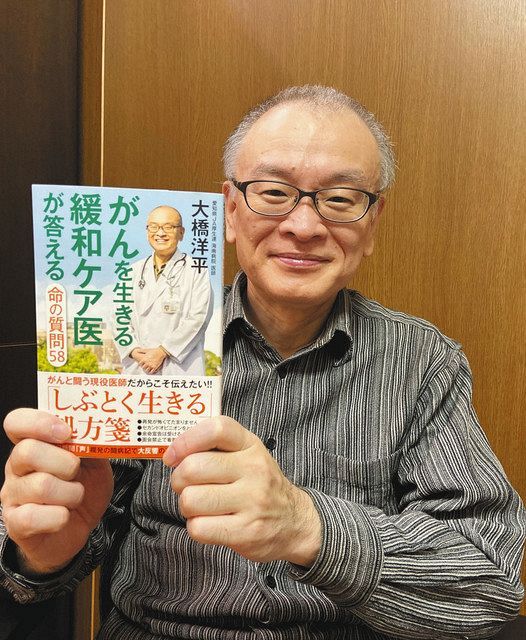

緩和ケア医であり、自らも進行がんと闘う海南病院(愛知県弥富市)の大橋洋平さん(57)が、2冊目の著書「がんを生きる緩和ケア医が答える 命の質問58」(双葉社)を18日、出版した。患者や家族、医療者らの質問に、体験を土台に共感やエールを交えて回答。京都市で起きた筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の嘱託殺人事件を巡る安楽死問題にも触れている。 (編集委員・安藤明夫)

大橋さんが希少がんの消化管間質腫瘍(ジスト)を発症したのは一昨年六月。胃の大半を切除した。その後、肝臓への転移が見つかり、抗がん剤治療を続けながら、海南病院で緩和ケアを希望する患者への予約面談外来を担当している。

長年、傾聴の腕を磨き患者を支えてきた。そうした中でのがん。生きる意味を突きつけられ、昨年八月、闘病記「緩和ケア医が、がんになって」(同社)を出版した。「患者は弱音を吐いていい。患者風を吹かせ、しぶとく生きよう」と訴えた。出版をきっかけにした院外の患者との結びつきが第二弾を後押しした。

本書は患者らからの質問に答えるQ&A形式。第一章は「治療のつらさ」に関する十五問だ。放射線治療の副作用に「心が折れそう」と訴える四十代女性には「がんの治療って、これまで経験したどんな『つらさ』も吹っ飛ばすレベル」と共感。その上で「『治療に耐える』ではなく『治療を生きる』と考えるようになってから、ちょっと気が楽になった」と体験をつづった。「治療を受けられるのは幸せ」と思うと少し身軽になり、思わぬ生きがいにつながるかもと助言した。

第二章は「現役がん医者はこう考える」の十二問。「苦しむ患者さんにうまく声がかけられない」と悩む二十代の女性看護師への回答は「『どうされました?』で十分」。患者はきっと何かを返すはずで、その言葉に耳を傾け、信頼関係を築くことが大切と説く。「心を一気に救うような魔法の言葉はない」「言葉をかけるのではなく、『聴く』」と傾聴を呼び掛ける。

「家族へのケア」がテーマの第三章は十二問からなる。「最期を迎えつつある妻をどう受け止めたら?」と戸惑う五十代男性には「心が痛いときは『痛い! つらい!!』って叫んでええんですよ」と思いやる。「腹を括(くく)った患者本人より、残される家族のほうがずっとしんどい」と記した。

「最期の日々を、最善の日々に」と題した第四章は十二問を収録。「安楽死したい」という六十代男性の声に、患者の立場で「生きていきましょうよ。一緒に、しぶとく」と訴える。苦しむ患者を援助するのが医療者であり「仕事をさせてください」と。京都の嘱託殺人事件にも触れ「『こんな体で生きていたって仕方がない』と彼女に思わせ、追いつめてしまったのは、他者への想像力を失いつつある今の日本社会では」とし、心身の苦痛を除く緩和ケアへの理解を求める。

終末期を迎えた四十代の女性患者との対話をまとめた特別編は、大橋さんの傾聴の一端が垣間見られる。思春期の娘や高齢の親に症状をどう伝えるかなど揺れる彼女の言葉を受け止めた上で、「正解はない。自分が出した結論がすべて」と呼び掛け、心の奥にある思いを引き出して納得できるよういざなう。大橋さんは「今、私が生きて患者さんたちと関わりをもらえることを幸せに思う」と話す。

◆主な質問と回答

【患者】

−副作用で心が折れそう

「治療を耐える」ではなく、「治療を生きる」と考えてみては

−もう疲れた。楽にさせてほしい

安楽死より緩和ケアを。苦痛を徹底的に取ってもらいましょう

【医療者】

−苦しむ患者さんにうまく声がかけられない

第一声は「どうされました?」で十分

【家族】

−最期が近い妻の前でどうふるまえば?

心が痛いときは「痛い、つらい」と叫んでいい

【仲間】

−終末期の患者仲間にどんな気配りを?

私だったらまずは好きにさせて。次に手助けを

[ad_2]

Source link