[ad_1]

日本人の死因のトップを占める「がん」。痛みやストレスに向き合うがん患者本人やその家族、遺族らに寄り添い、心のケアを重視する精神腫瘍医の役割が広がっている。がんを宣告された途端に死を意識して追い詰められる人も多く、精神疾患の予防や、遺族の生活支援の一策として効果が期待されている。

「人生が変わった」

IT関連企業に勤める千賀泰幸さん(59)は2015年夏、国立がん研究センター(東京・中央)で最も進行したステージの肺がんと診断された。手術は不可能で5年生存率は5%という。「自分が死ねばマンションのローンが払える」と考え、生きることをあきらめようとしていた。

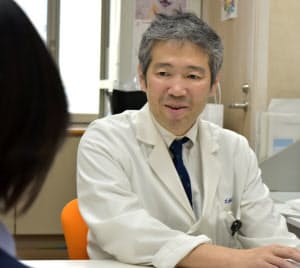

抗がん剤治療では激しい痛みが続き、不安感や家族を残す無力さで精神的に混乱していた。そんなときに主治医が勧めたのが同センターの精神腫瘍科科長の清水研医師だった。

「一家の大黒柱だから家族には弱音を吐けない」。そう思っていた千賀さんだったが、清水医師に苦しい心の内を包み隠さず明かした。「怖がってもいい」「泣いてもいいのでは」。そう声をかけられ、前向きに生きるきっかけとなった。

千賀さんは今でも月1回外来に足を運ぶ。一時の悲観的な考えは消え、自分の経験を他のがん患者に伝える仕事を企画するほど元気になった。「悩んでいるとき、一緒に迷子になってくれた。おかげで人生が確実に変わった」(千賀さん)

清水医師のもとを訪れるのは患者だけではない。今年4月、外来に訪れた小峰裕美さん(56)はゆっくりとした口調で「本来であれば息子はこの春で社会人でした」と絞り出した。

小峰さんは2017年2月に当時21歳の息子を小児がんで亡くしてから、月1回程度通う。「この間が命日だったので、思うことがありまして」。小峰さんが切り出すと清水医師は「そうですよね」と深くうなずきながら聞き入った。

この日、小峰さんは30分ほど最近の生活や感じていることなどを打ち明けた。悩みの相談だけでなく、近況報告だけで終わるときもある。小峰さんは「普段は気が張ることが多いが、ここは何でも話していい。自分の話を聞いてもらうだけでいつも少し楽になって帰ります」とほほ笑む。

清水医師は「患者のみならず、家族や遺族も自責の念で精神的に追い込まれることがある」と指摘。「こちらから質問して本人がはっと気づくこともある。我々が何か答えを出すのではなく、やりとりを通じて苦しい人を解放してあげることが役目」と話す。

精神腫瘍学はがん患者の心のケアを目的に1970年代から欧米で広がった。心理学(サイコロジー)と腫瘍学(オンコロジー)を組み合わせて「サイコオンコロジー」とも呼ばれる。日本では86年に学会が設立。17年時点の会員数は約2千人で世界最大規模だ。

[ad_2]

Source link