[ad_1]

新型コロナウイルス感染症により、我が国の医療提供体制の課題がより鮮明になった。医療機能の分化・連携の強化に向けて「地域医療構想の実現」を推進するとともに、「広く薄い医療人材配置」を是正するために診療報酬に関し「1入院当たり包括支払い方式」の導入を検討することなどが必要である―。

4月26日に開催された経済財政諮問会議で、有識者議員からこうした提言が行われました。

新型コロナウイルス感染症で明確になった医療提供体制の課題と対応方向(経済財政諮問会議 210426)

新型コロナウイルス感染症の猛威は衰えるところを知らず、我が国にも感染力の強い変異株による「第4波」が到来し、東京や大阪などで緊急事態宣言がみたび発せられました。依然として「感染防止策の徹底」と「医療提供体制の確保」が最重要施策となります。

後者の「医療提供体制」に関しては、▼ベッドや人材の確保▼医療機関経営の支援▼―などが進められていますが、「機能分化の遅れが、新型コロナウイルス感染症対策のハードルとなっている」点が明確になってきています。

例えば、入院医療提供体制の逼迫が指摘されます。もちろん「新規患者数の急増」が大きな要因となっていることに疑う余地はありませんが、▼病院・病床の機能分化が十分でなく「軽症患者」を大規模な重装備病院で相当程度受け入れている▼医療機関が乱立し、医療資源が分散してしまっているために「人員確保」が困難で、重症患者受け入れ能力が低くなっている▼急性期病院と回復期・慢性期病院との連携が不十分で、「回復患者の転院」が円滑に進んでいない―などの問題点も明らかになってきています。

さらに今般、経済財政会議において、民間の有識者議員(竹森俊平議員:慶應義塾大学経済学部教授、中西宏明議員:日立製作所取締役会長兼執行役、新浪剛史議員:サントリーホールディングス代表取締役社長、柳川範之議員:東京大学大学院経済学研究科教授)から、「医療機能の分化・強化」の遅れをはじめとする課題が新型コロナウイルス感染症でより鮮明になったとして、機能分化の推進やデータ利活用などについて提言がなされました。

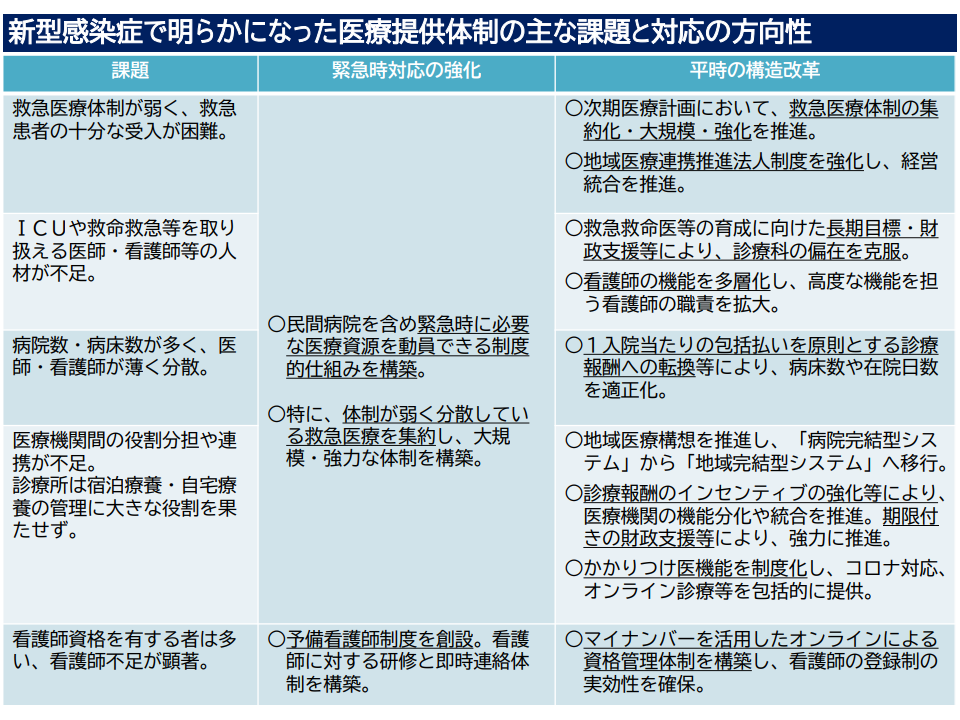

まず、医療提供体制に関しては「緊急時」と「平時」に区分け。現在のような「緊急時」には、▼感染症対応病床の確保・上積みに直ちに取り組み、国は「大病院を中心とした病床確保の進捗状況の見える化を図り、支援を行う「当該地域への医療従事者を含めたワクチンの重点接種などを進める」▼国公立病院だけでなく、民間病院を含めて「緊急時に必要な医療資源を動員できる仕組み」「都道府県を超えて患者の受け入れを迅速かつ柔軟に調整する仕組み」を早急に構築する―ことを提案。あわせて「感染症患者を受け入れる病院への診療報酬による減収分補填」「民間病院に対する都道府県知事の権限・手段の強化」なども提案しました。

「民間病院に対する都道府県知事の権限・手段の強化」は、例えば、特段の理由なく「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れない病院」や「新型コロナウイルス感染症の重点医療機関等にスタッフ派遣を行わない病院」などに、一定のペナルティを付与することなどが想像できます。

ただし、こうした緊急時の取り組みを実効性のあるものにするためには、「平時の取り組み」を十分に進めておかなければならないことは述べるまでもないでしょう。有識者議員は次のような「平時の構造改革」の重要性を強調しています。

(1)今後の医療需要の変化を見据えて医療機関の機能分化・連携を進め、医療従事者の分散を見直すために「地域医療構想」を着実に推進する

(2)資源が分散し、体制が弱くなっている救急医療体制について、次期医療計画(2024-29年度)での集約化・大規模・強化の推進に向けた議論を経済財政諮問会議で行う。「地域医療連携推進法人制度」の活用等を通じて、病院の▼連携強化▼大規模化―を強力に推進する

(3)不足する救急救命医等について、長期目標の設定・財政支援等により計画的に育成する

(4)看護師の機能を多層化して「職責を拡大」するとともに、マイナンバー制度を活用した資格管理体制を構築し、看護師の登録制を実効あるものとする。看護師の離職要因や潜在看護師復職に向けた課題を明らかにし、その解消に全力をあげる

(5)「医師・看護師が広く薄く分散する」体制を見直すため、1入院当たりの包括払いを原則とする診療報酬への転換等により、病床数や在院日数を適正化する

(6)医療機関の機能分化や統合を促すため、診療報酬のインセンティブの強化やかかりつけ医機能の制度化を進める。かかりつけ医は感染症への対応、予防・健康づくり、オンライン診療、受診行動の適正化、介護施設との連携や在宅医療など地域の医療を多面的に支える役割を果たすべき

DRG/PPSに代表される「1入院当たりの包括払い」方式では、利益率を高めるために「在院日数を極力短くする」ことが重要となってきます(収益の上限が決まっており、コストを最小限にすることが重要となる)。しかし「在院日数の短縮」は、「病床利用率の低下」にもつながるため、新規患者の獲得を強化する必要が出てきます。具体的には「診療圏の拡大」です。例えば、これまで「当該病院を中心に半径20kmの地域」が主な診療圏域であったところを、「半径50km」「半径100km」などに拡大し、「新たな患者の掘り起こし」をしなければならないのです。

ただし、こうした状況はすべての病院で同様であるため、すべての病院で診療圏を拡大することで「新規患者の獲得」競争が激化していき、「病院の勝ち負け」が明確になっていきます。新規患者獲得に「負けた」病院は、閉院するか、他の病院と「合併する」などの選択肢を模索しなければなりません。これはつまり、「再編・統合」が進むことを意味し、結果として「人員体制の強化」につながります。この点は、医療従事者の働き方改革にとっても重要な視点となることは述べるまでもないでしょう(人員体制が強化されれば、医療従事者1人1人の負担は軽減される)。

このように診療報酬には「医療提供体制の改革」を劇的に進める力があります。現在、我が国において「地域医療構想の実現」と診療報酬との間に、明確なリンクはありませんが、「地域医療構想の実現」期限である2025年度が迫る一方で、改革が思うように進まない中では「診療報酬による地域医療構想の後押し」が検討される可能性も否定できません。

また、データ利活用に関しては、▼オンライン診療を徹底活用し、新型コロナウイルス感染症下での国民の不安解消、予防・健康づくり、医療へのアクセスを確保する▼レセプトや医療法人の事業報告書等のデータを迅速に活用し、感染症の医療提供体制や医療機関への影響等を早期に分析するとともに、医療機関への効果的な支援等につなげる▼政府が新設する予定のデジタル庁において、レセプトシステムや COCOA5 、G-MISなどを抜本的に見直し、医療・介護データを必要に応じて連携し、リアルタイムで分析できる体制を早急に構築する―ことを提案しています。

このうちオンライン診療に関しては、現在の臨時特例措置では「初診からのオンライン診療・電話診療」までが認められています。「どういった傷病の患者がオンライン診療を利用しているのか」「どういった治療が行われているのか」「対面診療の受診勧奨は行われているのか」などのデータが同時に収集されており、それを踏まえて「初診からのオンライン診療恒久化」論議が進められていきます。

このほか、有識者議員は▼ワクチン開発のための体制再構築▼データヘルス計画の標準化、包括的な民間委託の活用―などを進めることも強く求めています。

我が国の社会保障制度は、2022年度から大きな危機に直面すると指摘されます。2022年度からは、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、2025年度には全員が後期高齢者となります。2025年度から2040年度にかけては、高齢者の増加ペース自体は鈍化するものの、現役世代人口が急速に減少していくことが分かっています。高齢化の進展は「医療費増」に結びつき、少子化は「支え手の減少」を意味するため、我が国の医療保険財政は今後、厳しさを増していきます。

また新型コロナウイルス感染症で「医療費は一時的に減少する」ものの、▼少子化の進展▼医療・介護の保険料収入の減少―により、医療保険財政は厳しさを増していくことが確実です。

このため有識者会議では、次のような「社会保障改革」を推進することの重要性も強調しています。

▽「後期高齢者の自己負担割合引き上げ」の円滑実施、メリハリのある2022年度診療報酬改定を含めて、医療・介護制度の不断の改革に取り組む。新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療報酬上の特例措置の効果を検証し、施策に反映する

▽「創薬力」強化等の観点から革新的な医薬品の評価の在り方を再検証し、「革新的でない医薬品」の評価の適正化や既収載の医薬品の保険給付範囲の見直しを実施する

▽遅れがみられる後発医薬品の目標を早期に設定するとともに、使用促進のための強力な追加措置を講じる

▽症状が安定している患者について一定期間内に反復使用できる「リフィル処方箋」を解禁する

▽「1人当たり医療費の地域差半減」が実現されるよう、▼地域医療構想のPDCA強化▼医療費適正化計画の在り方の見直し▼前期高齢者(70-74歳)医療費の大宗を占める国民健康保険に対し法定外繰入を行っている自治体への普通調整交付金の減額▼後期高齢者(75歳以上)医療制度の財政運営責任の都道府県への移管―など「都道府県によるガバナンス強化」を包括的に推進する

▽都道府県単位の「介護給付費適正化計画の在り方の見直し」など1人当たり介護費の地域差縮減に寄与する取り組みを年内にパッケージとして示し、その取組状況をインセンティブ交付金や調整交付金に反映し、市町村別に各評価指標を見える化する

[ad_2]

Source link