[ad_1]

新型コロナウイルス感染症により、我が国の医療提供体制には「医療資源が散在し、手薄な人的配置となっている」という大きな課題のあることが判明した。地域医療構想の実現をはじめとする医療提供体制改革が急務であり、改革を推進するには「診療報酬による後押し」が不可欠である。「医療提供体制の改革なくして診療報酬改定なし」と考え、1日当たり定額制であるDPCの見直しなど検討せよ―。

建議では、まず猛威を振るう新型コロナウイルス感染症対策について、「医療提供体制の脆弱さや行政の非効率性等が顕在化しており、▼医療機関の役割分担の徹底等▼質の高い医療提供体制の整備—を進める必要がある」「各種の財政措置は、国民の生活・事業を守るために重要な役割を担うと同時に、将来世代の負担をさらに増加させている」ことなどを強調。各種の支援策については、エビデンスを踏まえて「重点的かつ的確」に実施する必要があると強く訴えます。

このため、「社会保障制度における受益と負担の不均衡」是正が、コロナ禍でも必須の要請であるとし、徹底した社会保障改革を断行すべきと強く訴えました。

社会保障のうち「医療」分野では、例えば(1)効率的で質の高い医療提供体制の整備(2)新型コロナウイルス感染症と医療機関の支援(3)全世代型社会保障改革の残された課題(4)薬剤費の適正化—などを提言しています。

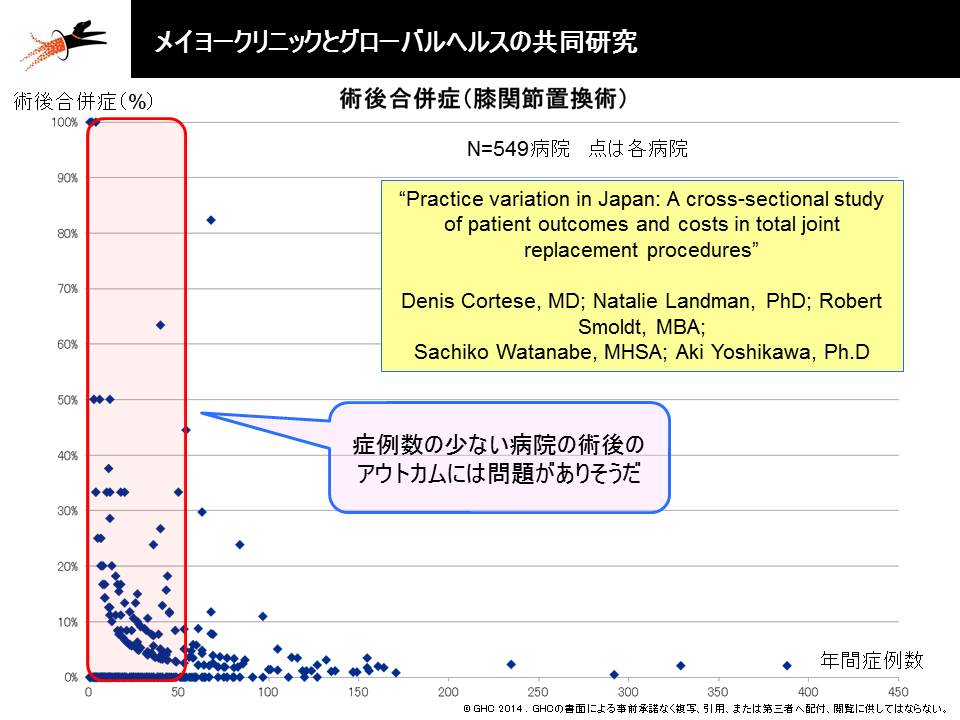

まず(1)では、現下の医療提供体制について「医療資源が散在し、手薄な人的配置となっている」という大きな課題のあることを指摘。これは▼在院日数の延伸による医療費の高騰▼個々の医療スタッフの負担増—につながることはもちろん、「医療の質の低下」を引き起こします。医療資源の散財は「症例(患者)の分散」をも意味し、これが医療の質を低下させることが、米国メイヨークリニックと、Gem Medを運営するグローバルヘルスコンサルティング・ジャパンとの共同研究で明らかになっています。

人工膝関節置換術における症例数と術後合併症の関係

この点、財政審では、医療機関の再編・統合を含む地域医療構想の実現、医療従事者の働き方改革、医師偏在対策の「三位一体」での推進が重要でることを再確認したうえで、▼「医療費適正化計画」の中に位置づけるも含めて、地域医療構想の法制上の位置付けを強化する▼地域医療構想調整会議の実効性を高めるための透明性の確保や国による進捗管理などの環境整備を行い、PDCAサイクルを強化する▼改正感染症法等を参考に「平時における医療法の都道府県の責務・都道府県知事の権限の強化」を検討する▼精神病床について地域医療構想と一層連携して改革を推進する―ことを提言。

ほかにも、▼大病院における外来機能の明確化などをさらに進める▼緩やかなゲートキーパー機能を備えた「かかりつけ医」制度を推進する(例えば診療所における「かかりつけ医」を速やかに制度化するなど)—ことを提言し、これらの改革を進めるために「診療報酬の見直し」(1日当たり定額であるDPCの見直しなど)を行うことを強く要望。2022年度の次期診療報酬改定については「医療提供体制の改革なくして診療報酬改定なし」と強く訴えました。

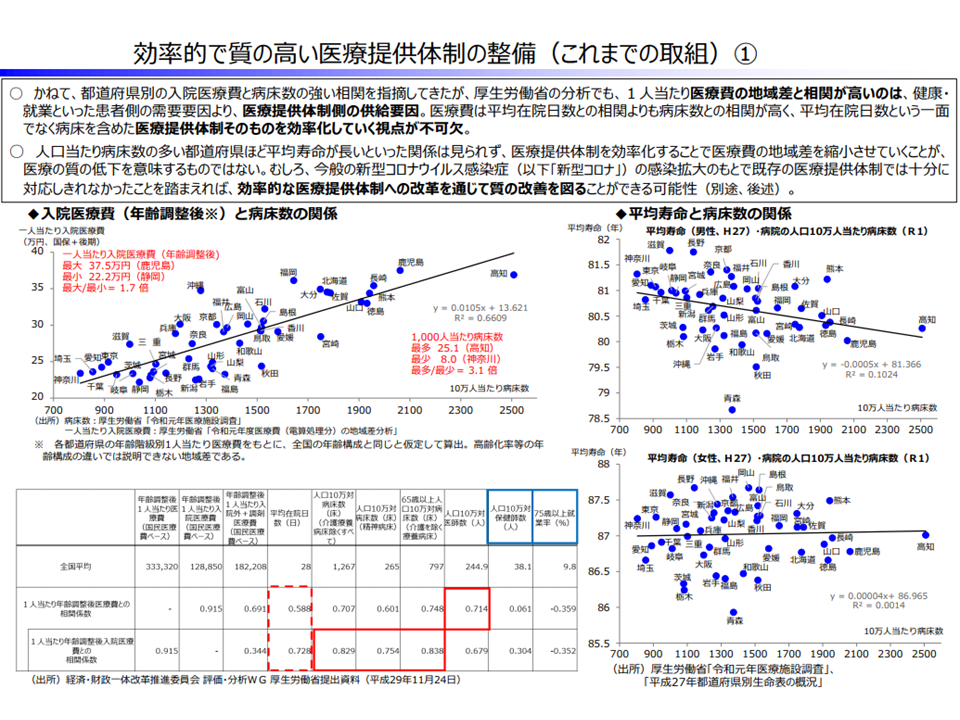

病床数の多さは医療の質を低下させ、平均寿命等にも影響を及ぼす(財政審建議 210521)

また(2)では、医療機関の経営支援について、現下の緊急包括支援金などから「診療報酬の概算払い」への転換を正式に提言しました。具体的には、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や病床使用率など医療提供体制の逼迫の状況に照らし「対応が必要となる都道府県」で、都道府県知事同意の下で▼一定程度新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れる▼当該医療機関において医療従事者の処遇を維持・改善する―ことを条件に「前年同月ないし前々年同月水準のいずれか多い方の診療報酬総額を基準として同水準が維持されるよう診療報酬を支払う」という仕組みです。

この仕組みには「迅速に医療機関経営を支援できる」などのメリットもある一方で、手法(例えば1点単価の引き上げなど)によっては「特定の一部国民(医療機関を受診する患者)に医療機関経営支援を担わせることになる」などの大きな問題もあります。病院団体も、この点を指摘したうえで「概算払い制度」には反対を明確に表明している点に留意が必要です。

一方、(3)では、「全世代型社会保障改革の方針」(2020年12月25日閣議決定)で盛り込まれた「大病院における定額負担拡大」などのほか、▼後期高齢者医療制度(75歳以上の後期高齢者を対象とする医療保障制度)のさらなる見直し(保有資産を勘案した自己負担割合の設定など)▼医療費適正化計画の見直し(定期的な改訂の実施やPDCAサイクルの推進など)▼前期高齢者医療制度(70-74歳の加入者割合に応じて医療保険制度間で財政調整を行う)・国民健康保険の改革(受益と負担の対応関係の明確化など)▼保険料負担の公平性確保▼生活保護受給者の国保加入—などを検討すべきと提案しています。

また(4)では、薬剤費を圧縮するために、▼医薬品保険適用にあたっての財政規律の導入・強化(新薬の保険適用は既存薬の保険給付範囲・薬価見直しとの財政中立で行うなど)▼新薬の薬価算定方式等の厳格化(新規性の乏しい新薬に関する「類似薬効比較方式II」については、後発品価格を勘案するなど)▼既収載医薬品の薬価適正化(いわゆる中間年であっても、通常改定と同じように薬価改定を完全実施するなど)▼医薬品の保険給付範囲の見直し(薬剤の有用性、負担する薬剤費等に応じて保険給付範囲を縮小するなど)▼後発医薬品のさらなる使用促進(新たな目標の設定など)▼多剤・重複投薬、長期処方への対応—などに取り組むことを求めています。

他方、高齢化の進展により利用者数が急増していく「介護保険」制度に関しては、▼利用者負担の見直し(原則2割化(現在は一定の高所得者で2割)など)▼人材確保とICT化による生産性向上▼ケアマネジメントの在り方見直し(利用者負担の導入など)▼多床室の室料負担見直し(基本サービス費等からの除外など)▼地域支援事業の在り方見直し▼区分支給限度基準額の見直し(一部加算の例外措置の見直しなど)▼居宅サービスに対する保険者等の関与強化(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護について、市町村が、都道府県に事前協議を申し入れ、その協議結果に基づき、都道府県が指定拒否等を行う「市町村協議制」の実効性確保など)▼軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付適正化)▼介護サービス事業者の経営状況把握(見える化推進など)—を進めるよう求めています。

[ad_2]

Source link