[ad_1]

昨年度(2021年度)には新型コロナウイルス感染症がやや落ち着き、患者増・診療報酬臨時特例などにより保険給付費が大幅増。結果、健康保険組合全体では825億円の赤字決算となった(8年ぶりの赤字)―。

また、拠出金負担は増加度合が小さくなっているが、保険給付費の伸びが大きかったための相対的なものであり、今後「団塊世代が後期高齢者になっていく」点を踏まえれば、拠出金負担は増加し、健保組合の財政状況は非常に厳しくなってくる―。

こうした状況が、10月6日に健康保険組合連合会(健保連)が発表した昨年度(2020年度)の「健保組合決算見込み」から明らかになりました(健保連のサイトはこちら(概要版)とこちら(ポイント))。

健康保険組合(健保組合)は、主に大企業の会社員とその家族が加入する公的医療保険です。健保組合の連合組織である健保連では、昨年度(2021年度)末における1387組合の決算データを集計・分析しました。

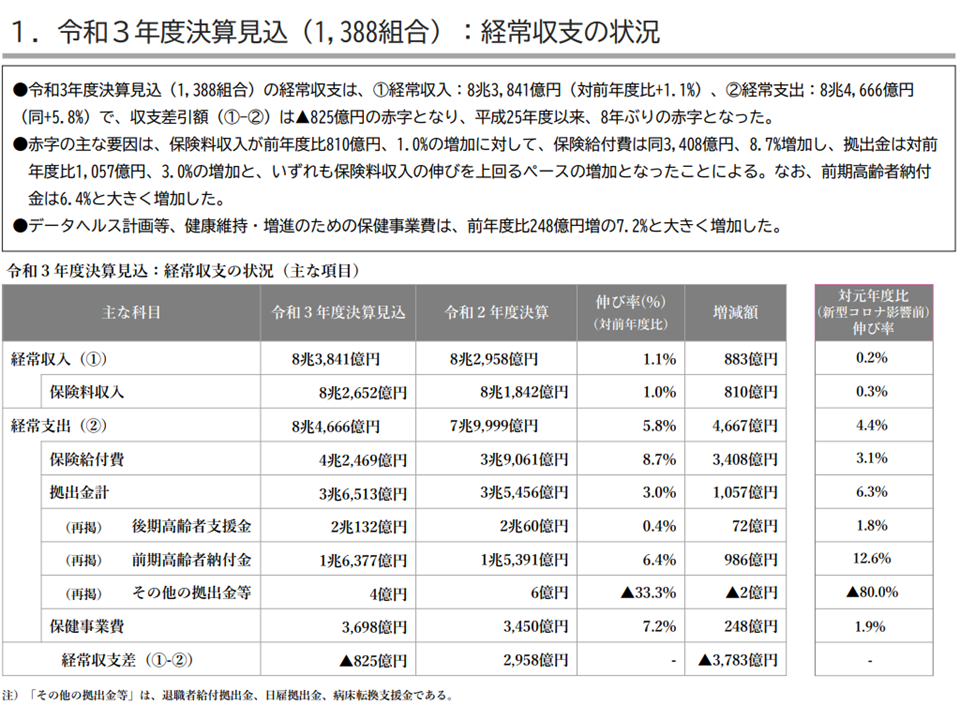

昨年度(2021年度)の経常収入は8兆3841億円で、前年度に比べて883億円・1.1%の増加となりました。前年度(2020度年)には新型コロナウイルス感染症の大流行があり、企業の減収や倒産などが生じ、それに伴って保険料収入が減少しましたが、やや落ち着きを見せているようです。

一方、経常支出は8兆4666億円で、前年度に比べて4667億円・5.8%の減少となりました。▼コロナ感染症の重症者対応のための「空床確保」による入院患者減▼入院・外来におけるコロナ検査の頻回な実施▼診療報酬臨時特例—などにより「医療費が増加した」(前年度から3408億円・8.7%増の4兆2649億円)ことが主な要因です。また保険事業費(健診など)もコロナ感染症の落ち着きに伴って248億円・7.2%の増加となっています。

収入増よりも支出増の度合いが大きかったことから、経常収支は825奥苑の赤字となりまいた。前年度まで「7年連続の黒字決算」となっていましたが、これにストップがかかった格好です。

コロナ感染症の落ち着きにより医療費が大きく増加している(2021年度健保組合決算1 221006)

また、保険給付費(加入者の医療費)に次いで支出の大きなシェアを占める拠出金(高齢者の医療費を支えるために拠出する)は、前年度に比べて1057億円・3.0%増の3兆6513億円になりました。

70―74歳の加入者割合の差を調整する前記高齢者納付金(国保で70-74歳の加入者が多く、財政が不安定になりがちなため、70-74歳の加入者が少ない健保組合などから支援を行う)は前年度比6.4%増、75歳以上の後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金は同じく0.4%増となりました。高齢者において「医療費の伸び大きくない」状況が見られますが、高齢化の進展は継続するため拠出金負担は今後も増加していくと見込まれます。

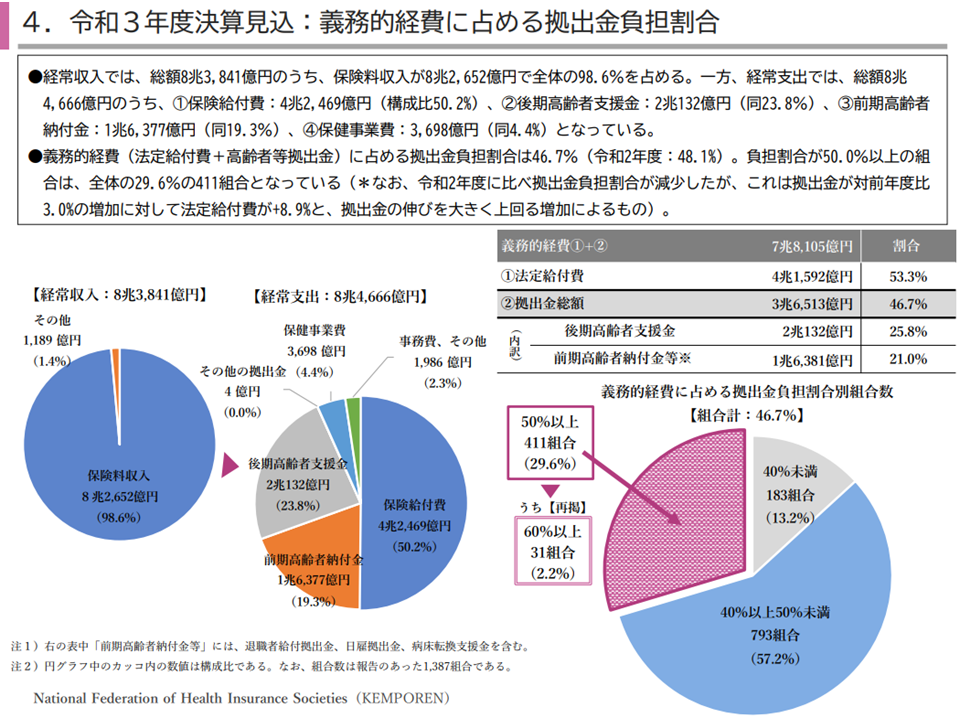

拠出金が義務的経費(法定給付費と高齢者医療への拠出金)に占める割合は46.7%で、前年度から1.4ポイント上昇しました。この割合を健保組合ごとに見てみると、▼40%未満が183組合・13.2%(前年度に比べて3.1ポイント増加)▼40-50%が793組合・57.2%(同6.9ポイント増)▼50-60%が380組合・27.4%(同10.1ポイント減)▼60%以上が31組合・2.2%(0.1ポイント増)—となりました。「拠出金負担が小さくなっている」ようにも見えますが、「加入者自身の医療給付が多くなり、結果として拠出金負担割合が小さく見えている」だけと考えることもできます。

拠出金負担は軽くなっているように見えるが・・・(2021年度健保組合決算2 221006)

医療保険制度は「社会連帯」に基づく制度であり、負担能力のある若人が負担能力の小さな高齢者を支える構造は、もちろん「当然」のことです。しかし、「収入の過半を加入者以外の医療費に充てなければならない」事態があまりに長期間続けば、「社会連帯」という医療保険制度の基盤が崩れていく可能性もあります。世界に冠たる国民皆保険制度を維持するためにも、「負担感の公平性」(若人並み、あるいはそれ以上の負担能力を持つ高齢者に応分の負担を求めるなど)をより担保する仕組みを検討することが重要です。

なお、赤字健保組合は前年度に比べて282組合増加して、740組合となりました。赤字総額(赤字健保組合の赤字額の総計)は前年度から1770億円拡大しており、「個々の赤字健保組合の財政状況が厳しくなっている」ことが伺えます。

なお、今回の翌年度(2022年度)からいわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり始めます。このため「2022年度以降、拠出金負担が急増し、健保財政は非常に厳しくなっていく」と考えられます。

[ad_2]

Source link